經濟導報記者 孫羅南

9月初,菏澤魯西新區的正式揭牌,將其推至聚光燈下,也是這一省級新區“升格”后的又一大動作,新區的建設全面鋪開。魯西新區是山東正力推的四大省級新區之一。

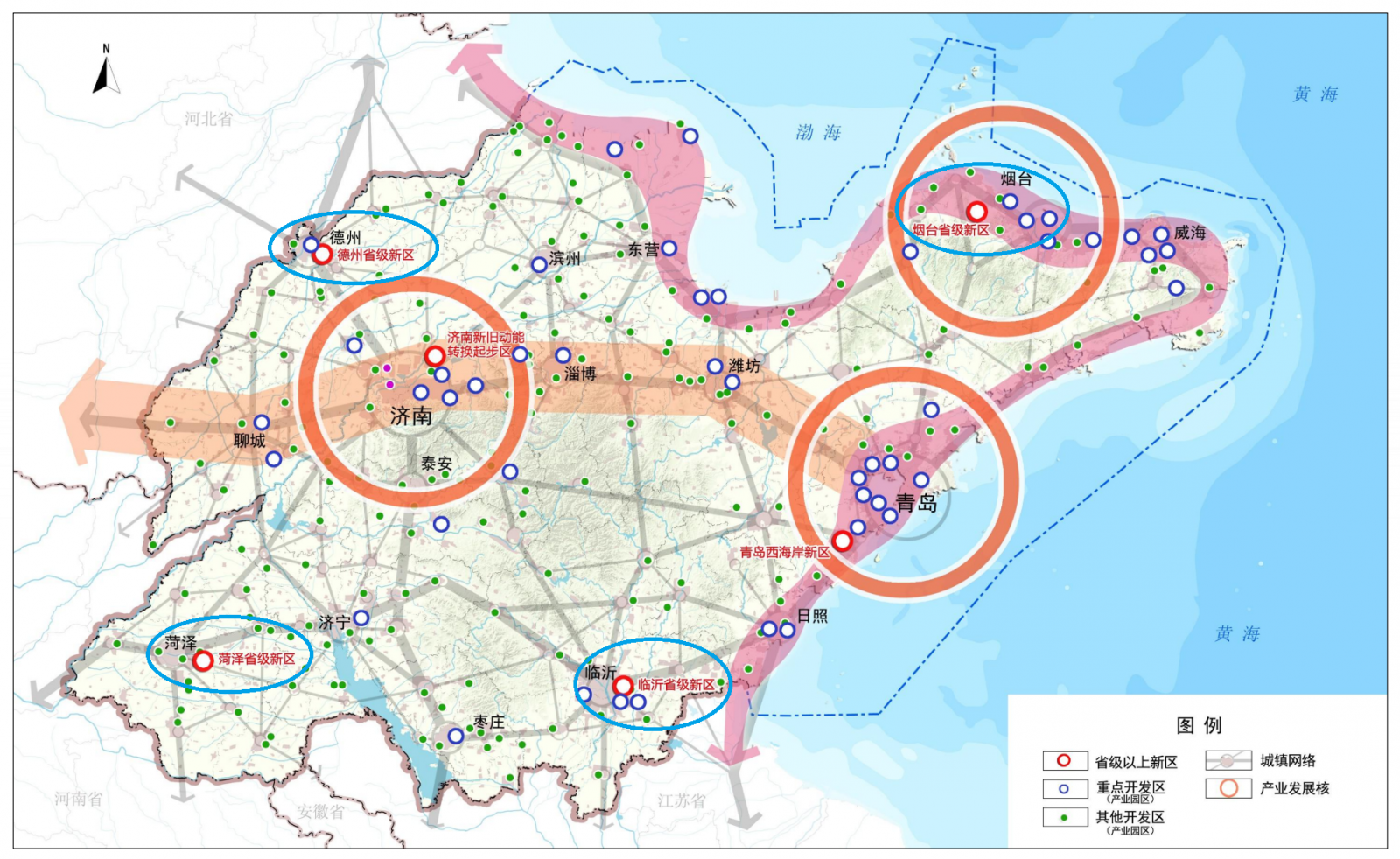

山東省發改委提供給經濟導報記者的信息顯示,山東堅持示范帶動,打造區域發展戰略支點。謀劃設立省級新區,依托現有高能級平臺,規劃設立煙臺黃渤海新區、臨沂沂河新區、德州天衢新區、菏澤魯西新區。印發實施4個省級新區發展規劃,出臺25條高含金量政策支持省級新區發展,打造山東省高質量發展引領區。

經濟導報記者注意到,從山東的版圖看,這四個省級新區顯然不是簡單的“落子”,四大“橋頭堡”的意味躍然而出——黃渤海新區面向東北亞、沂河新區對接長三角、天衢新區對接京津冀、魯西新區對接中原城市群。

(圖片來源:《山東省國土空間規劃(2021-2035年)》)

四個省級新區的含金量自然不言而喻。山東的這一系列動作也不乏推動區域協調發展的考量。

近年來,在區域發展中,許多省份在提升大城市首位度的同時,也在嘗試培育省域副中心城市,尋求省域內的均衡發展。目前,已經有10余個省份明確建設副中心城市,且發展多個副中心成為不少省份的選擇。

事實上,山東也在行動。向來以發展均衡著稱的山東,除了打造濟南、青島兩個大都市之外,也在發展“第二梯隊”的城市,而四個省級新區的建設,也可以看作是發展“第二梯隊”的一種體現。更大膽地設想一下,“第二梯隊”未來有沒有可能發展為“省域副中心”?也并非完全沒有可能。

“區域平衡政策的升級版”

近期,菏澤魯西新區的第一張核酸檢測貼紙,引來了一眾曬圖。

網友們紛紛曬出自己拿到的核酸檢測貼紙,感慨“見證了菏澤的歷史變革”,同時對新“上線”的魯西新區又忍不住問道:“這對老百姓有啥影響嗎?”“這象征著什么?”……

“魯西新區的建設,是魯西崛起、突破菏澤的升級版,也是區域平衡政策的升級版。”山東財經大學區域經濟研究院院長董彥嶺在接受經濟導報記者采訪時表示。

9月2日,規劃面積497.48平方公里的菏澤魯西新區正式揭牌成立。菏澤市委主要負責人稱,魯西新區是菏澤突破發展、后來居上的最大希望所在、潛力所在。

“菏澤前些年一直屬于我們發展中要著力突破的地區,魯西崛起,突破菏澤,是這些年山東省東西平衡發展的一個重要主題。”董彥嶺說,“魯西崛起是經驗積累、條件逐步聚集的過程,最開始是東部以項目等形式幫扶西部,盡管取得了一定成效,但因為交通等基礎條件相對不具備,也限制了項目的具體成效;第二步就是針對西部區域,尤其是菏澤,做了一些基礎設施的改善,通高速、通高鐵、建機場等。”

“魯西新區的建設,要比簡單的項目對接幫扶、基礎設施建設,更聚焦也更全面,包含的內容會更豐富,創新空間相對也比較大。”董彥嶺對經濟導報記者說。

“尤其是菏澤,最重要的還是城市化和工業化不足的問題,一個農業區域畢竟發展還是受限制的。”董彥嶺說,“任何一個地方,如果工業不發達,相對來說這個區域的崛起就很成問題,因為現在的經濟大都是城市經濟、工業經濟、服務經濟。”

董彥嶺表示,“省級新區的建設對未來承載產業人口,提升魯西地區的競爭優勢,會發揮不小的作用。”

值得一提的是,魯西新區的主導產業體系已在加快構建——今年上半年,以步長制藥為代表的生物醫藥產業營業收入已達到175.8億元。

“這兩年菏澤的發展是有亮眼之處的,一些指標甚至走到了全省前列,位次也在前移。這既有平衡發展戰略所發揮的作用、基礎設施的改善,也有內循環戰略對整體內陸區域發展環境的優化。”董彥嶺表示。

從數據直觀來看,在2021年,菏澤地區生產總值3976.7億元,較2018年提升5個位次,按可比價計算年均增長6.3%,高于全省0.6個百分點,一般公共預算收入增幅連續三年全省第一。

省際邊界區域的崛起

不過盡管如此,在董彥嶺看來,“未來還是存在一些局限和短板。”他談到,“比如菏澤這個地方,不僅是靠近西部,而且也在幾省的交界處,從區位上來講,深入到邊界區域,更顯得靠邊緣。”

擔負“魯西崛起”重任的菏澤,位于山東省西南部,地處魯豫蘇皖四省交界之處。

在過往,不少省份的省際邊界城市都面臨著共同的問題,比如,在邊界區域,遠離省內的中心城市,往往容易被邊緣化,成為省內經濟發展相對緩慢的“洼地”。有學者也對經濟導報記者提到,“在很多省份,核心區域的基礎設施建設都比較密集,但在邊界區域的基礎設施則是不足的。”

不過近些年來,在區域協調發展的背景下,一些省界“邊緣”區域也迎來了新的崛起機遇。

此前到徐州調研的董彥嶺告訴經濟導報記者,“這幾年,江蘇的幾省交界的重要城市,像徐州,都有比較大的政策傾斜,而且徐州定位為江蘇的省域副中心城市。”

在當下,對很多省份而言,“強省會”和“副中心”兩手抓,已經成為區域發展的趨勢。既要提高中心城市帶動力,又要考慮區域協調發展,于是,越來越多的省份在“強省會”戰略基礎上,紛紛布局省域副中心城市,并打造出多個副中心。

中部大省河南,在加快建設鄭州國家中心城市的同時,也在大力提升洛陽的副中心城市地位,近年又賦予了南陽省域副中心城市的重任,明確了這座位于豫鄂陜三省交界處的河南南部城市的新定位。此外,商丘也在創建河南的副中心城市。

實際上,對于培育省域副中心城市,湖北起步最早。早在2003年,湖北就確立了“一主兩副”的區域發展布局,將武漢定位為“省域中心城市”,將襄陽、宜昌定位為省域副中心城市。

安徽除了將合肥作為全省中心城市之外,還在皖南地區將蕪湖列為省域副中心城市,從公開信息看,在皖北地區,阜陽和蚌埠也作為其省域副中心城市的備選對象。

此外,湖南提出建設岳陽、衡陽兩個省域副中心城市。山西此前提出支持大同、長治和臨汾建設省域副中心城市。

再來看看江蘇。在去年國家發改委網站公布的《“十四五”特殊類型地區振興發展規劃》中提出,支持徐州等城市建設省域副中心城市。徐州在江蘇的省域副中心地位被明確。

“盡管江蘇南部有很多城市發展得比較好,比如蘇州比南京發展得還要好,但江蘇也是出于平衡發展的考慮,加重了對江北的支持力度。”董彥嶺說,“在區域競爭中,人家成為‘崛起區’,咱們如果沒有什么動作,就有可能成為‘塌陷區’。”

山東的四大“橋頭堡”

當然,在省內發展多個副中心城市,對于經濟均衡發展是有益的。這些副中心往往與中心城市有一定距離,并具備相當的經濟實力和帶動力。

作為經濟強省的山東,本身強市林立,濟南、青島是經濟發展的“雙子星”,兩大中心城市可謂“雙核驅動”。

除了濟青兩強之外,山東是否也需要一些“副中心”?實際上近年來,在省域副中心話題興起之時,對此就有些議論。“誰能成為山東的副中心?”這樣的疑問也自然浮現。

“副中心往往是能帶動一個區域、發展基礎和條件在省內也有一定優勢的城市。”有學者對經濟導報記者舉例說,“就像魯南經濟圈的臨沂,發展得比較好,也是山東‘南大門’。”

如果跳出對“副中心”的討論,換個思路,“省域副中心城市”也僅僅是一個稱號,其背后的深層用意仍是帶動區域的協調發展,這同時也更需要具體措施的落地。

從這一角度看,山東在煙臺、臨沂、德州、菏澤建設省級新區,同樣是協調區域發展的一大行動,也是實施區域發展戰略的重要抓手所在。

“在山東的省級新區分布上,加重了西部地區的分量,如果從經濟圈的角度講,煙臺屬于膠東經濟圈,德州屬于省會經濟圈,臨沂和菏澤屬于魯南經濟圈,魯南經濟圈布局增加了一個,也是考慮到未來區域平衡發展的需要,把政策給西部地區傾斜一下。”董彥嶺對經濟導報記者說。

再把聚光燈對準這四大省級新區,每一個新區都有自己的明確定位。

煙臺黃渤海新區是山東省面向東北亞的橋頭堡。臨沂沂河新區打造對接長三角區域一體化戰略橋頭堡、魯南跨越發展示范引領區、產城深度融合綜合試驗區。

德州天衢新區聚焦打造對接京津冀協同發展先行區、魯北智慧活力新城區、新能源新材料產業示范基地。菏澤魯西新區打造黃河下游生態保護和高質量發展示范區、中原城市群對接合作先行區、魯西崛起戰略引擎。

今年是四大省級新區建設的起步之年,山東已經在加速推動新區破題起勢。

經濟導報記者從山東省發改委了解到,今年上半年,山東四個新區實現地區生產總值1428.1億元,增長4.0%,高于全省0.4個百分點;規模以上工業增加值增長11%,高于全省6.2個百分點;固定資產投資增長19.3%,高于全省11.8個百分點,經濟指標增速普遍快于全省平均水平。

“省級新區在一些體制機制上是允許創新的,根據發展需求可以爭取一些政策,比如在土地等關鍵要素方面,可能會有些傾斜的政策。”董彥嶺強調說,“當然,在省級新區建設過程中,還要勇于創新,真正把政策優勢轉化為競爭優勢。”