有一句話是這樣說的:如果不是出于熱愛,就不會有堅持,就不可能達到忘我的工匠精神境界。這句話正是對王洪霞老師最好的寫照。

王洪霞是土生土長的濱城區秦皇臺鄉人,參加工作27年來,始終情系鄉村兒童,在“三尺講臺”默默耕耘,努力為學生創造更好的學習環境,把滿腔熱血和青春年華獻給了家鄉教育事業。

從農村“走出來”的王洪霞深知知識對農村孩子的重要性。1996年7月畢業之后,王洪霞不假思索地返鄉,踏上了鄉村教育的“三尺講臺”。從那時起,工作和學生成了她生命里重要的部分。

王洪霞最了解農村家庭的現狀——家庭教育的缺失和父母的陪伴,而這也是孩子們成長中最重要的。

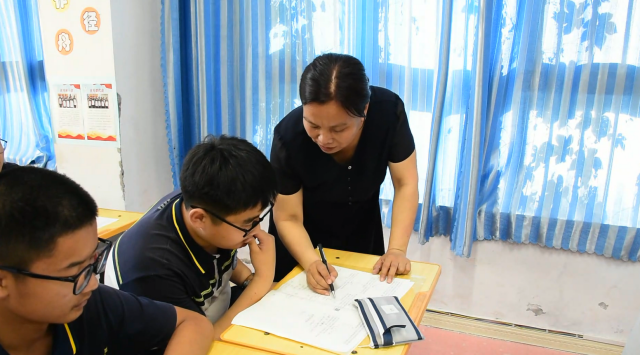

為了調動每個孩子學習的積極性,讓每個孩子健康成長,王洪霞既當父母又當老師,更是孩子們的朋友。在教育教學中,她打破常規的教育方法,用“假如我是孩子”的情感去體會學生的內心世界,以“假如是我的孩子”的身份互換來擔當責任,讓每個學生感受到如同父母的愛和家庭的溫暖。

孩子們的笑容、學業上的進步,是王洪霞最幸福的時刻,內心更是體會到教師這個職業的神圣。小亮(化名)是王洪霞班上的一名特殊的學生:父母離異,各自重組家庭,小亮跟著爺爺奶奶生活。由于缺少家庭教育引導和關愛,小亮性格孤僻,且成績也不好。王洪霞在了解到情況后,從孩子的心理需要入手,細心引導教育孩子,鼓勵他參加活動,感受班集體的關愛與溫暖;經常帶孩子去家里吃飯,感受家的溫暖;學習進步了,給他一塊巧克力作為獎勵……慢慢地,小亮臉上露出了不曾有過的笑容,性格變得開朗了,成績也穩步提升。

師者,傳道授業解惑也。王洪霞深知,要想成為一名優秀的教師,不僅要有高尚的品格和良好的師德,更要具備扎實的教學基本功和較強的教學能力。作為教研組長,王洪霞積極參加教研活動,和同事們一起探討教育教學中的問題,認真研討每一個教學細節,改進教學方法,提高教學水平。

教學是外功,科研是內功,內功深厚外功才能扎實。王洪霞潛心鉆研教材,及時反思總結,勇于探索教育規律,大膽改革創新課堂教學。在長期的教學工作中,她積累了豐富的教學經驗,形成了自己的教學風格。如今,在學校中,她的課是學生們最喜歡上的,許多學生更是因為她的課而愛上課堂,愛上學習。

課堂上是老師,課下是朋友。從生活起居到身心健康再到學習成長,作為班主任的王洪霞,無微不至地關注著孩子的每個方面,關心他們的點滴成長。

然而,對于王洪霞來說,除了學生和工作,其他都是“小事”。從教27年來,王洪霞更是“沒有”生過一次病,請過一次假。

在家鄉的沃土上,王洪霞傾注了自己對教育的全部熱情。她是扎根鄉村教育的“平凡人”、是學生的“暖心人”、是青年教師的“引路人”。因工作表現突出,王洪霞更是多次榮獲“優秀教師”“教育先進工作者”“優秀教研組長”等市區級各類榮譽。

三尺講臺,一片丹心。正是這份熱愛、這份責任,激勵著王洪霞堅守在鄉村教書育人,播種下一粒粒希望的種子,等待花兒綻放。(張志剛)